さて、かなり長いことほったらかしになってたのですが、ネタが増えすぎて管理できなくなってきたので記事にしとこうかと思います。

さて、かなり長いことほったらかしになってたのですが、ネタが増えすぎて管理できなくなってきたので記事にしとこうかと思います。

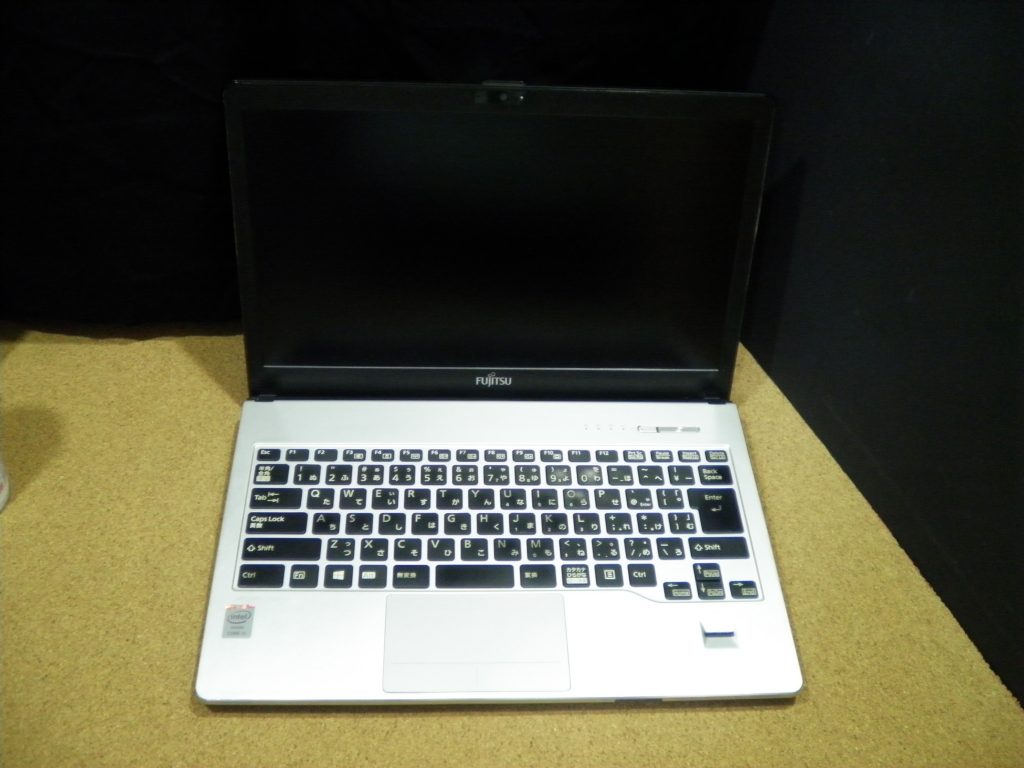

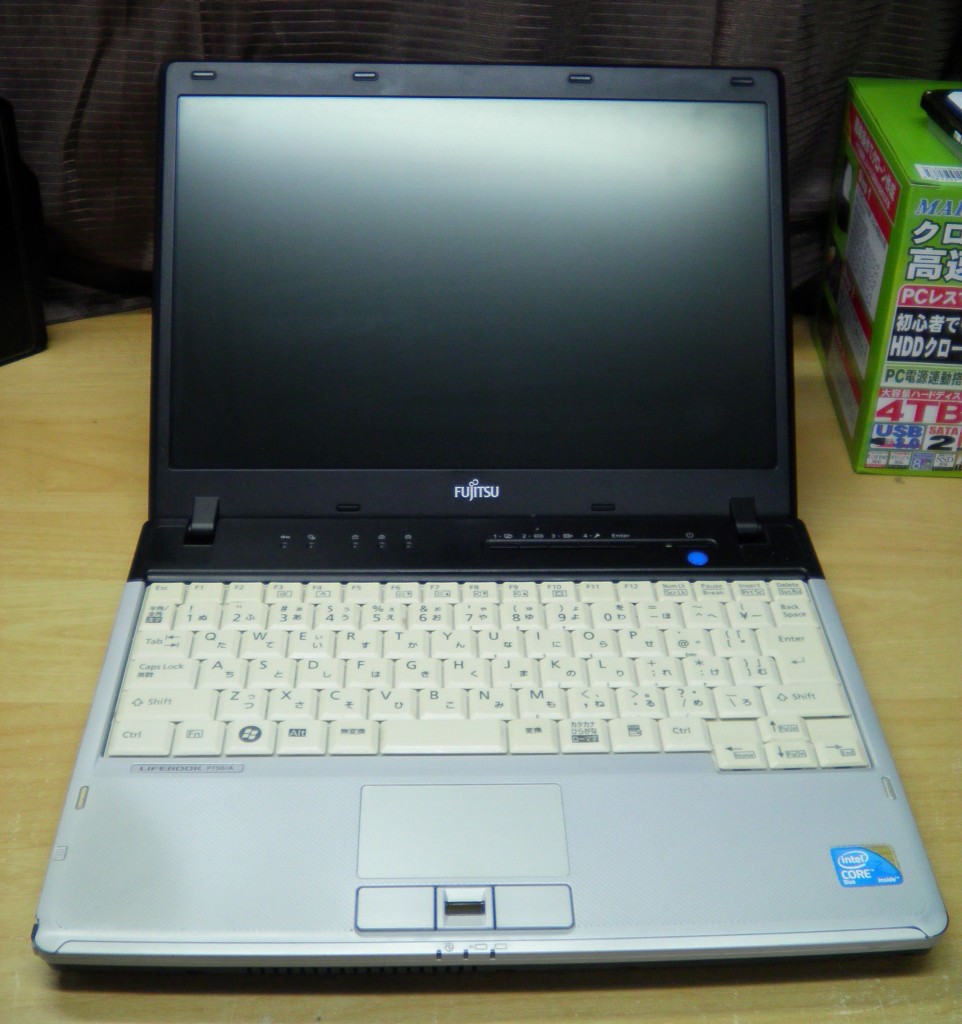

そもそも、何故買った?と思う人もいると思いますが、理由は凄く簡単で、ライザーカードにPCI-Eレーンがあったから。今回はとりあえず本体の解説です。デザインが古く見えますがフロントのデザインはほぼ変わっていません。たんにベゼルが違うってだけみたいです。

そもそも、何故買った?と思う人もいると思いますが、理由は凄く簡単で、ライザーカードにPCI-Eレーンがあったから。今回はとりあえず本体の解説です。デザインが古く見えますがフロントのデザインはほぼ変わっていません。たんにベゼルが違うってだけみたいです。

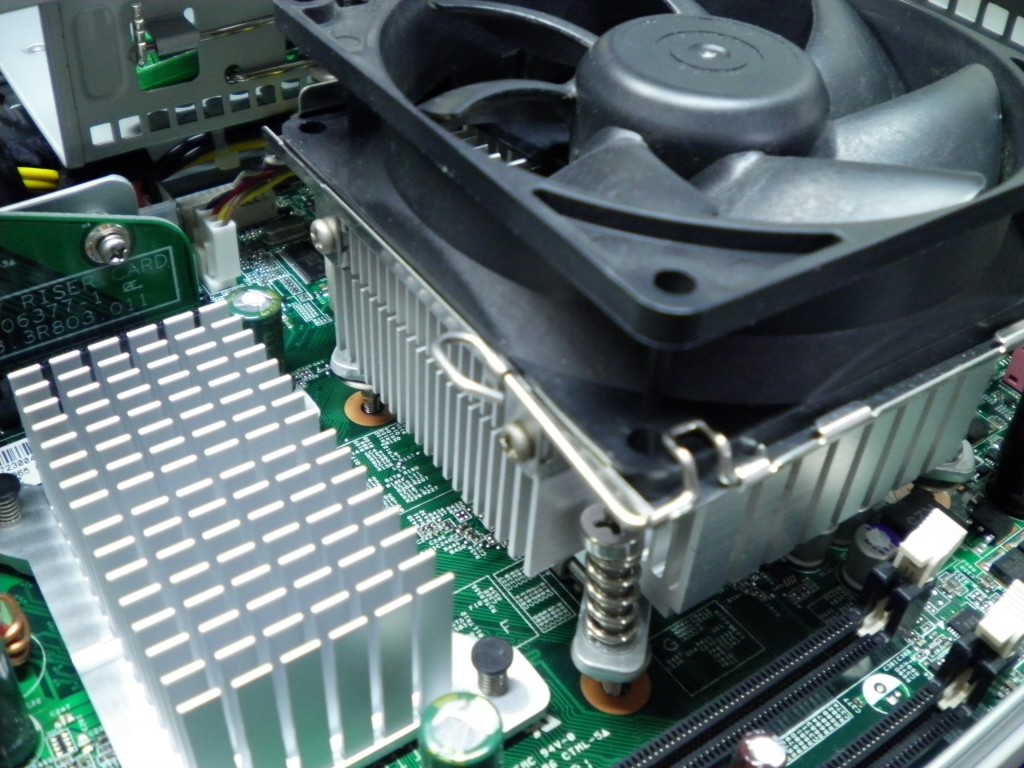

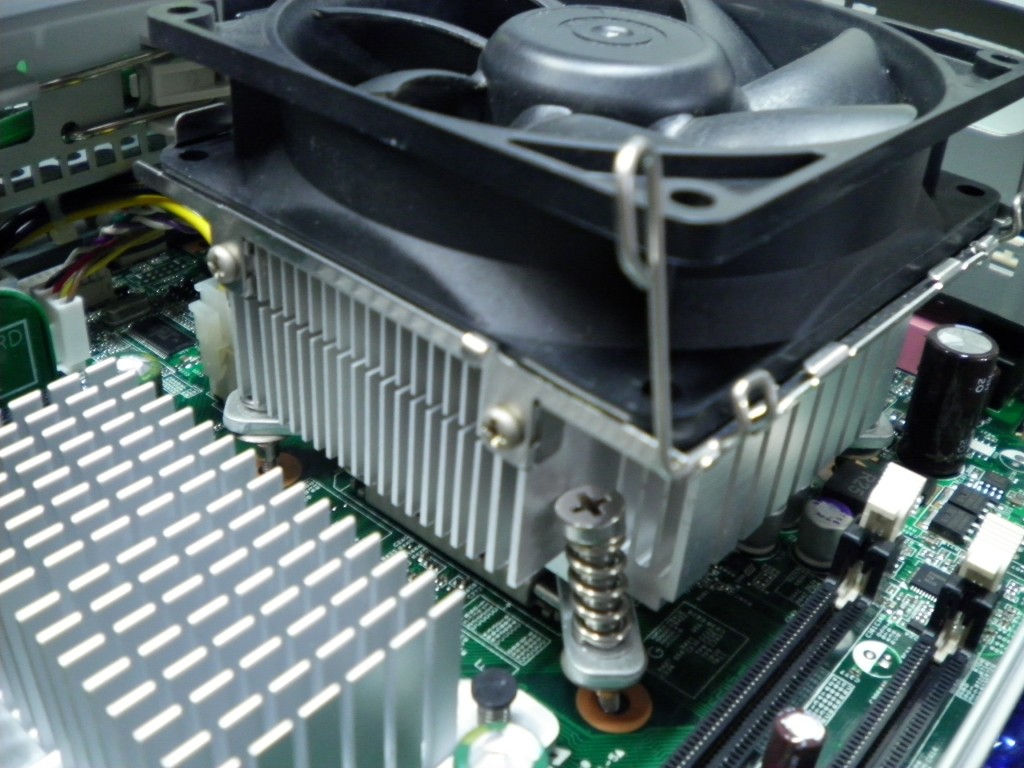

まず、CPUクーラーの取り外しから。

まず、CPUクーラーの取り外しから。

このあたりは他のESPRIMOとあんまり変わらないかな。

このあたりは他のESPRIMOとあんまり変わらないかな。

D5390とかになると取り付けがもっと簡易化されるのですが、まだ固定フックがしっかりしてます。

D5390とかになると取り付けがもっと簡易化されるのですが、まだ固定フックがしっかりしてます。

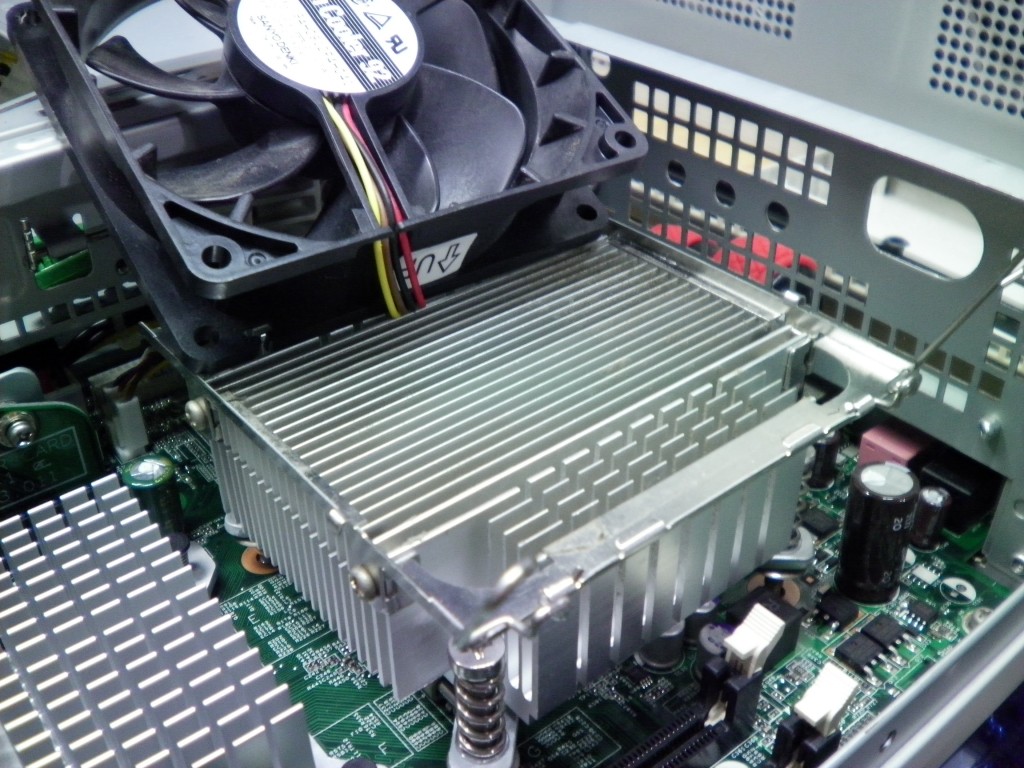

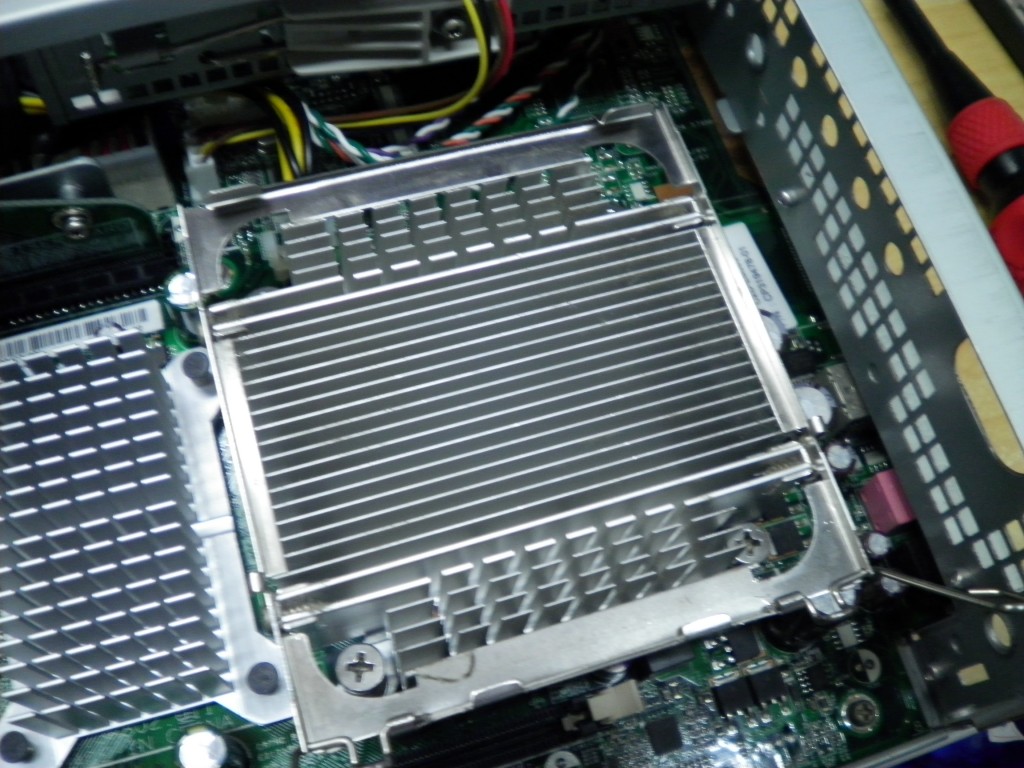

ヒートシンクは相変わらず安っぽいというか多分安い…

ヒートシンクは相変わらず安っぽいというか多分安い…

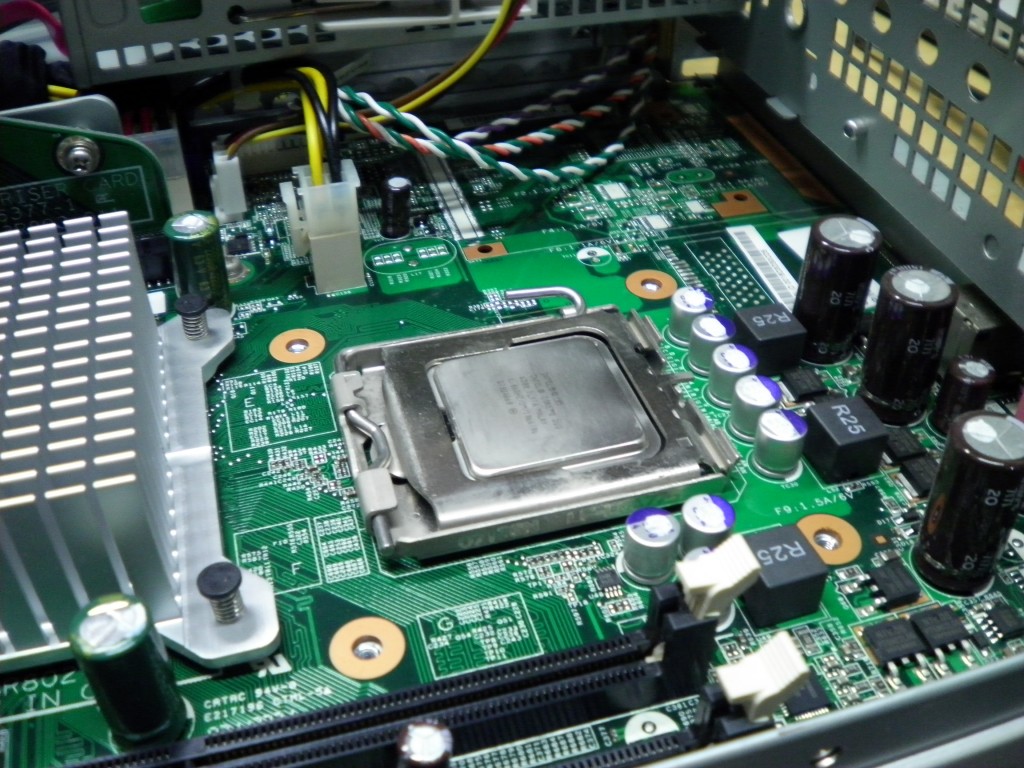

CPUに一番近いところは固体コンになってるのし、それ以外の液コンの状態もそんなに悪くありません。普通につかえそう。

CPUに一番近いところは固体コンになってるのし、それ以外の液コンの状態もそんなに悪くありません。普通につかえそう。

ちなみにD5390とか今まで弄ってきた機体にはボタン電池のあたりにSATAがあったのですがありません。

ちなみにD5390とか今まで弄ってきた機体にはボタン電池のあたりにSATAがあったのですがありません。

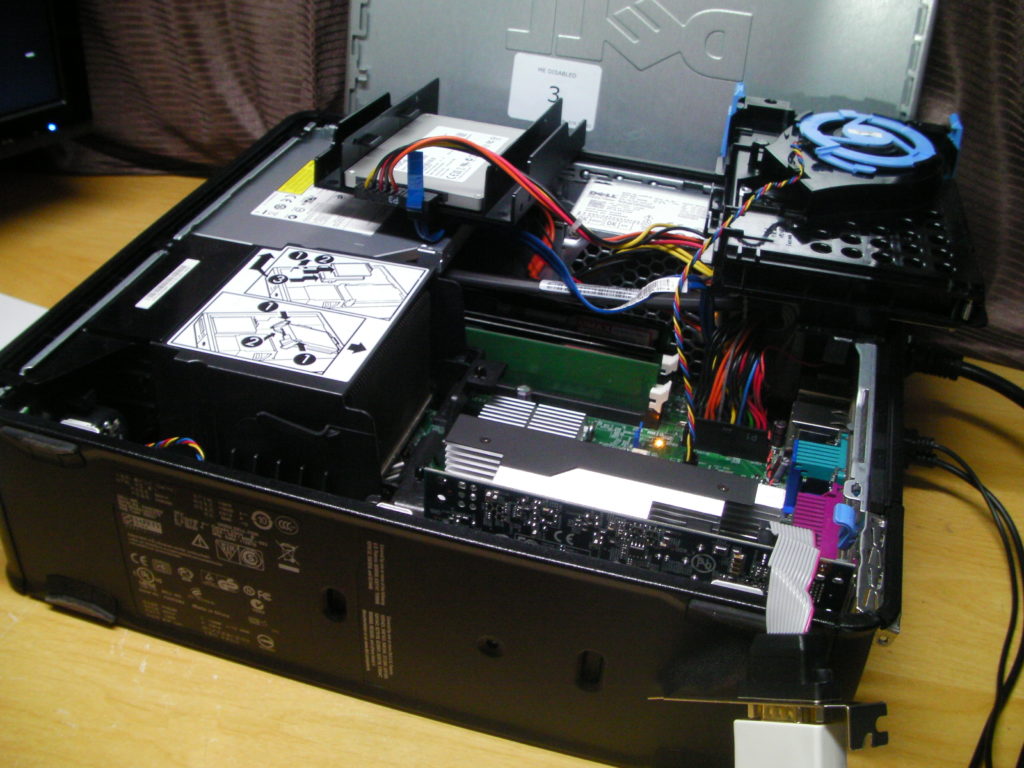

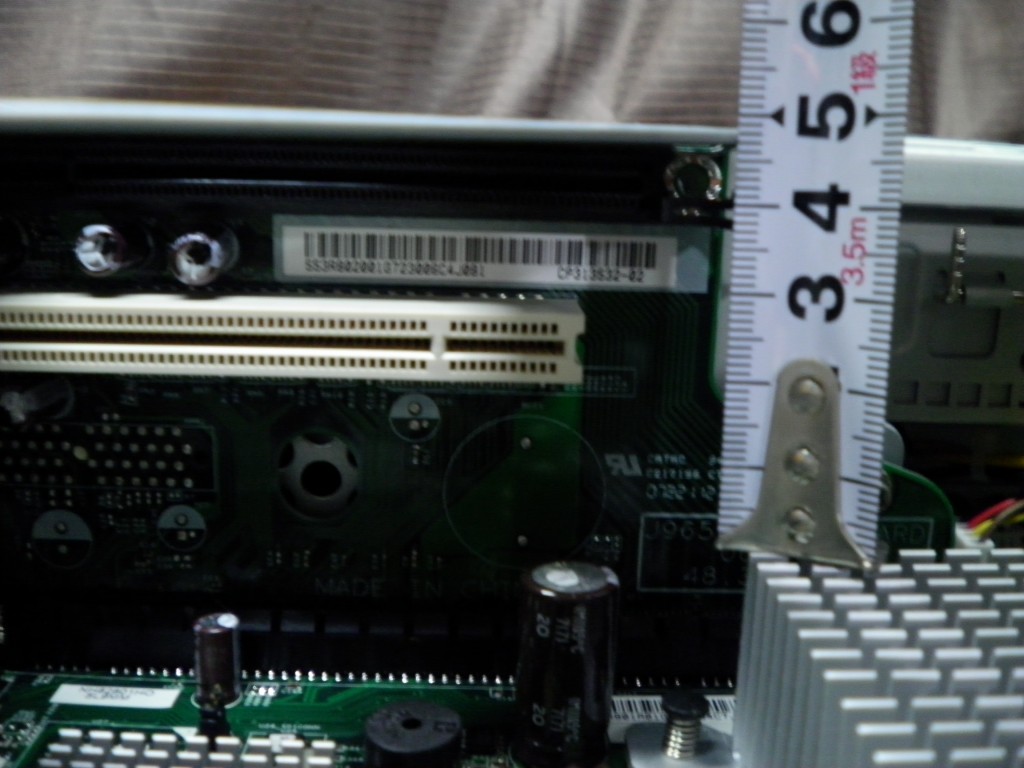

一番上にPCI-Eレーンがあります。この配置はかなり珍しいんですよね。PCIレーンをつぶさないというメーカー製らしい設計が多いのですが、これはGPUで2スロットつかえます。というか単にこの時代に2スロット占有が無かっただけなのかもしれませんが…

一番上にPCI-Eレーンがあります。この配置はかなり珍しいんですよね。PCIレーンをつぶさないというメーカー製らしい設計が多いのですが、これはGPUで2スロットつかえます。というか単にこの時代に2スロット占有が無かっただけなのかもしれませんが…

全体はこんな感じというか、みんなこんな設計ばっかりなんですよね。エンタープライズ向けだから当たり前ですが。あと奥に写ってるジャンクは気にしないでくれ。もう手もとには無いです。改造して売り払いましたから。

全体はこんな感じというか、みんなこんな設計ばっかりなんですよね。エンタープライズ向けだから当たり前ですが。あと奥に写ってるジャンクは気にしないでくれ。もう手もとには無いです。改造して売り払いましたから。

ライザーカードの取り外し。黒いソケットが長くないとそもそもPCI-Eクラスのライザーは刺さりません。これって地味に痛いんですよね。内臓GPUが高性能化するにつれてGPU追加のオプションが無くなっていったのでわりと新しいモデルのがこのソケットを採用してなかったりします。

ライザーカードの取り外し。黒いソケットが長くないとそもそもPCI-Eクラスのライザーは刺さりません。これって地味に痛いんですよね。内臓GPUが高性能化するにつれてGPU追加のオプションが無くなっていったのでわりと新しいモデルのがこのソケットを採用してなかったりします。

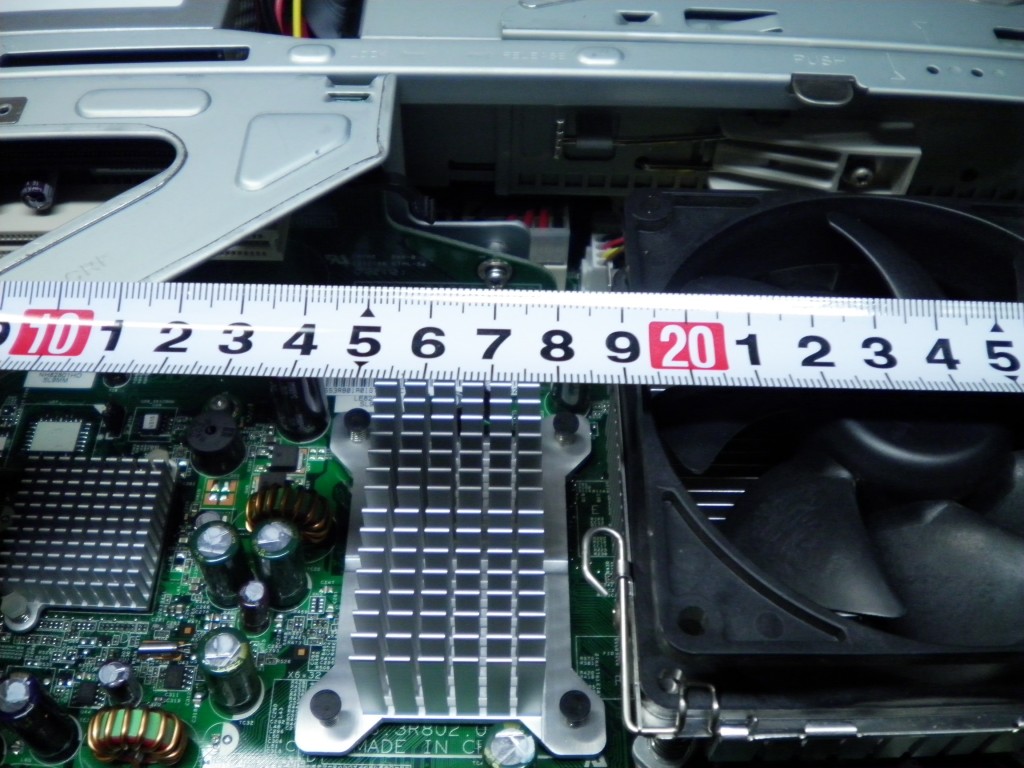

チップセットヒートシンクが大きいせいであんまりでかいGPUはつめません…

チップセットヒートシンクが大きいせいであんまりでかいGPUはつめません…

幅は19cm弱は取れるのにもったいない…このあたりはD5390の方が使い勝手がいいです。ヒートシンクが小さいのでPCI-Eのレーンが基板側にあってもロープロ二段分のクーラーがつめましたし。

ちょっと長くなったので次に続く。]]>

幅は19cm弱は取れるのにもったいない…このあたりはD5390の方が使い勝手がいいです。ヒートシンクが小さいのでPCI-Eのレーンが基板側にあってもロープロ二段分のクーラーがつめましたし。

ちょっと長くなったので次に続く。]]>