オフセットデザインで扱い易く改良された、サイズ「虎徹Mark II」5月末出荷開始—by hermitage akihabara 虎徹は前のモデルをRYZENで使ってます。前の記事を見返したら写真上げてなかった(‘A`)すいません。今回の改良はファン固定やらピンがばね式になったり、高さが154mmに下がったりとかなり良いカンジです。インテルを使ってる層にはバネ化はありがたいのではないでしょうか?私は、確か丸2号で虎徹を使ったときケースのサイドパネルと干渉するギリギリだったのでNIC L31に交換したんですよね。ATX電源が乗る一番薄いATXケースだと160㎜はかなり厳しいんです。あと、税抜3,980円とのことです。これはまた鉄板になりそう。 ]]>

投稿者のアーカイブ

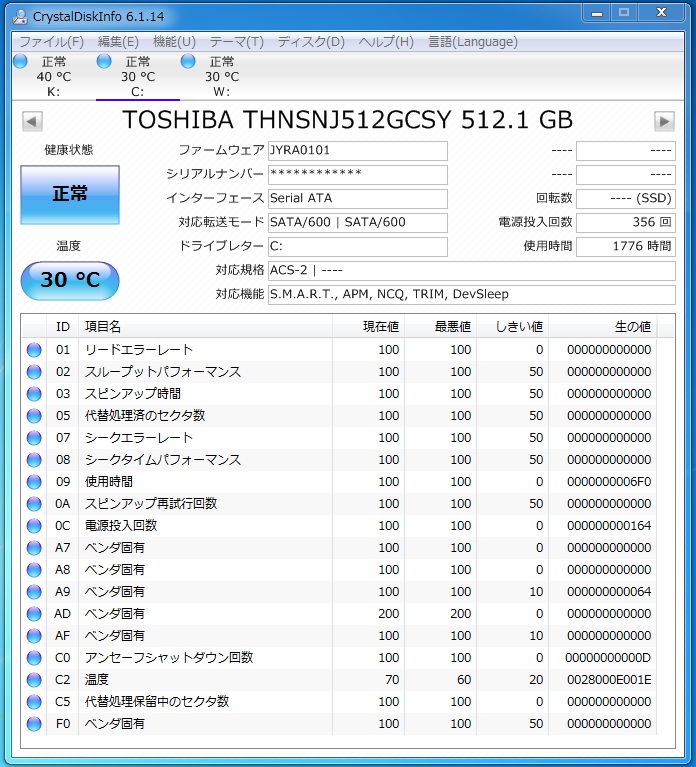

一日の使用時間

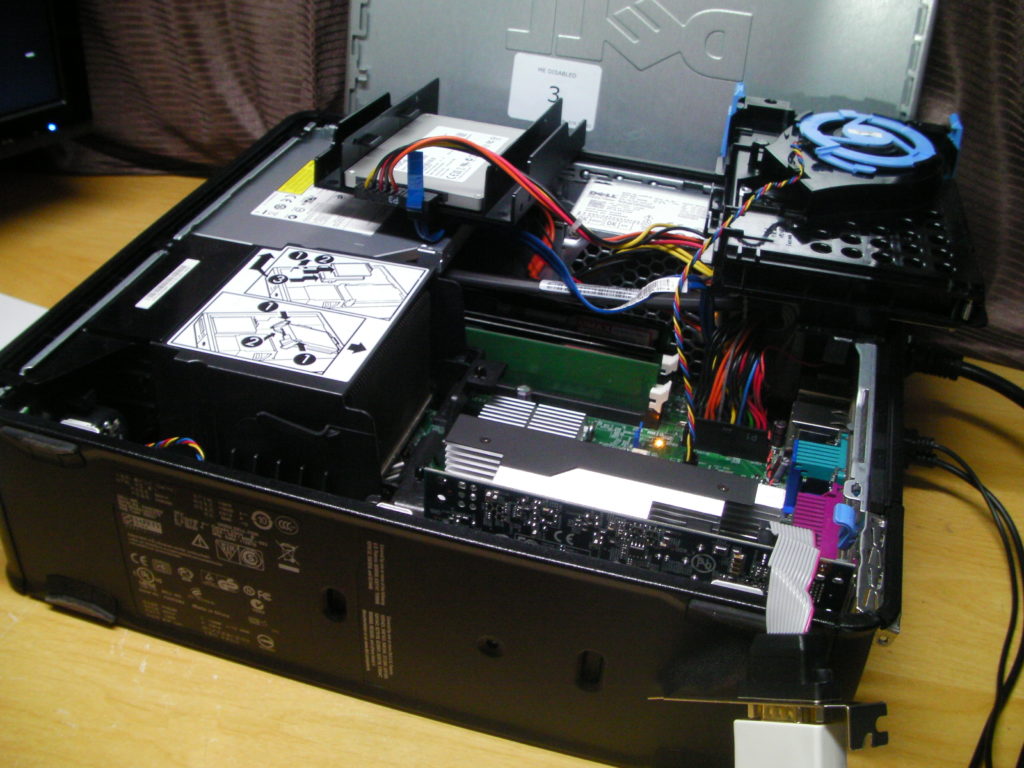

久々に丸4号の記事となります。2012年4月に稼動したので、5月から6年目に突入しました。1月にSSDを換装しまして、4ヶ月ほどたちました。一日の使用時間を計算してみたところだいたい14時間くらいになりますね。一日の使用時間は使い始めた時期からほとんど変わらず、12~14時間の間です。ファンレスで5年間、電源やマザー等に大きなトラブルはありませんでした。クリーンインストールやデータが壊れたことはありましたが。組んだときは、1年は持つだろう、3年持てば儲けものだなってくらいの感覚だった。正直、もうファンレスPCから離れられない気がします。私が組んだPCの中で一番の出来だと思う。

]]>

久々に丸4号の記事となります。2012年4月に稼動したので、5月から6年目に突入しました。1月にSSDを換装しまして、4ヶ月ほどたちました。一日の使用時間を計算してみたところだいたい14時間くらいになりますね。一日の使用時間は使い始めた時期からほとんど変わらず、12~14時間の間です。ファンレスで5年間、電源やマザー等に大きなトラブルはありませんでした。クリーンインストールやデータが壊れたことはありましたが。組んだときは、1年は持つだろう、3年持てば儲けものだなってくらいの感覚だった。正直、もうファンレスPCから離れられない気がします。私が組んだPCの中で一番の出来だと思う。

]]>

ハイエンド大型トップフロークーラー ?

なぜそこに落ち着く?

HDDベースのPCが超サクサク!インテル「Optane Memory」速攻レビュー—by ASCII.jp たしか、MicronがDDR4の仕様にOSごとメモリに載せてしまおうって提案してましたね。インテルがまったく相手にしなかったのでそのまま消えましたが。似たようなことを中途半端にやるのはどうなん?最低でもデータドライブへの割り当て設定とRAIDを組んでるドライブへの対応はしないと。そこに対応すれば大容量のデータを扱う層にはかなりありがたいシステムになると思うのですがね。スチームを買いまくってる層とか画像加工をやってる層あたりですね。あと、もっと大容量にして書き込みを強化すればアーカイブ系のHDDと組み合わせることもありえそう。 ]]>

まわる~まわるよ、時代は回る。

【懐かしのPCパーツ図鑑】Vol.045 デカ過ぎるQuantum製の5.25インチHDD「Bigfoot CY」を動かしてみた—by hermitage akihabara なんか違う気もしますが…何気に5インチHDDの復活はありえると思うのですがね。低速アーカイブ向けって意味では3.5インチは中途半端ですし、今はSSHDのような技術もありますね。一度出してみて欲しいところです。5インチベイ1段に2台載せれるとかなり使いやすそう。1台で10T越えはアタリマエでしょうからかなり使いやすいかと思います。ただ、スピンナップにどれくらいの電力が必要かですね… ]]>

Palitと言えば(・∀・)カエル!!

ドスパラ限定、Palitブランドのゲーマー向けSSD「GFS/UVS Series」発売—by hermitage akihabara あの蛙が戻ってくることはもうないのでしょうか?けっこう好きだったんですがね…にしてもSSDにまで出てきましたか。先にマザーやメモリに行くかなって思ってたのですが. ]]>

つまらん(゚Д゚)お前の話はつまらん('A`)

AMDの巻き返しなるか。

「高い気がする」(4/15) ・・・複数ショップ店員談—by hermitage akihabara 570までリネームでしたっけ?ただ、メモリ周りに手が入ってるって噂もあるんですよね。私は当分RX480を使いますが。 ]]>

今回はパソコンはあんまりないのかね?

週末はPCNET秋葉原ジャンク通り店とRmobile秋葉原店で「闇市」開催 ~前日潜入レポート~—by hermitage akihabara 今回は変り種が多そうです。パソコンは少なそう?今日はイロイロありそうですからね…今回は見送ろうかと思います。 ]]>

不便だから作るんじゃないのか?

国内PC市場、Windows 8以来の不況も底打ちで回復傾向—by PC WATCH まあ、記事の内容については分からなくはないのですが…となると若者に教育として提供するべきはプログラミング技術そのモノということになるよね。鶏を作りたいなら生きていける環境を用意しないといけないわけだけど、日本の教育機関でそれが揃うのって大学からでしょ。なら、大学でプログラミングの単位を必須にするのが一番効果的なんじゃないのかね?大学で必須なら高校からやりだす層が出てくるわけで。それにあわせて高校も変わっていくかと思います。あと、文書ソフトを使う率はあんまりあてにならないのでは?日本の場合この手のソフトはアーカイブ用って考えてると思う。日本の会議ってその場でワイガヤが基本?なわけで別に文章ソフトは要らないと思うんだわ、書紀以外。要するに認識や目的の共有の場って扱い。海外の会議って先に配布された資料を頭に入れてるって前提でのイニシアティブの取り合いという側面が強いと思います。その場合は文章ソフトの使いかたが下手だと負けますからね。当然、重要視されるわけです。まあ、個人の経験による感想ですが。長々と書きましたがPC企業やIT関連企業がやるべきは大学でのプログラミング単位の必修化を国会に要望することじゃないの?そうすれば、講師としての需要もIT企業を就職先として見る学生も増え、まともな人がでてくれば今のITエンジニアの待遇も変わってくるかと。あるいは、パソコン教室に中学、高校の学生がタダで通えるように補助金を出すとかさ。 ]]>